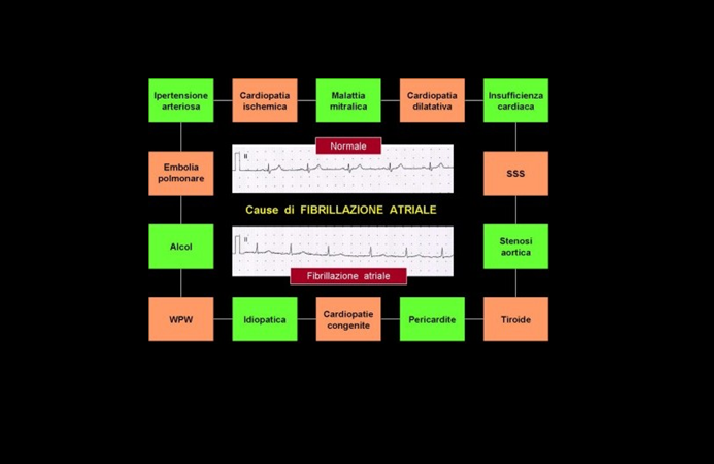

La fibrillazione atriale rappresenta una tachicardia sopra-ventricolare ed è caratterizzata dalla attività atriale caotica e tracciato elettrocardiografico senza onde “p”.

Appartenente alla famiglia delle Tachi-aritmie essa si caratterizza anche da una linea isoelettrica irregolare all’E.C.G. (VEDI)

Si presenta in caso di gravi cardiopatie o per la cosiddetta malattia del nodo del seno.

La fibrillazione atriale può presentarsi sotto 3 forme, in funzione della modalità clinica con la quale si presenta:

- parossistica (risoluzione spontanea),

- persistente (risoluzione grazie a terapia);

- permanente (inefficacia dei tentativi di riconversione elettrica).

La terapia, quindi, può essere farmacologica (ponendo attenzione ai casi di W.P.W.) oppure mediante cardioversione elettrica.

E’ stata effettuata un’analisi retrospettiva in 4.284 pzienti con cardiomiopatia ipertrofica senza fibrillazione atriale. Dei 4284 pazienti presi in esame 1171, ovverossia il 28% aveva in anamnesi Ipertensione Arteriosa.

L’end point primario era il riscontro di fibrillazione atriale parossistica, permanente o persistente rilevata all’ ECG, all’ Holter o interrogazione dell’I.C.D. (Defibrillatore Cardiovertitore Automatico Impiantabile).

Il 17,4% dei pazienti, e cioè 740, hanno raggiunto l’end point primario.

Analisi multivariate di regressione di Cox hanno rivelato un’associazione tra FA (Fibrillazione Atriale) e:

- sesso femminile,

- età,

- diametro atriale sinistro,

- classe NYHA,

- ipertensione,

- malattie vascolari.

La percentuale di pazienti con morte cardiovascolare a 10 anni è stata del 4,9% nel gruppo con ritmo sinusale e del 10,9% nel gruppo con FA (differenza in proporzioni = 5,9%; 95% CI (4,1% al 7,8%)).

La percentuale di pazienti con morte NON cardiovascolare a 10 anni è stata del 3,2% nel gruppo ritmo sinusale e del 5,9% nel gruppo FA (differenza in proporzioni = 2,8%; 95% CI (0,1% al 4,2%)).

Un intention-to-treat propensity score ha dimostrato che i beta bloccanti, calcio-antagonisti e disopiramide inizialmente mantenevano il ritmo sinusale durante il follow-up, ma il loro effetto protettivo diminuiva con il tempo.

La terapia con amiodarone non riduceva l’insorgenza di fibrillazione atriale durante il follow-up.

Risulta in definitiva fondamentale effettuare dei controlli regolari del profilo pressorio e delle cardiopatie così da prevenire l’insorgenza della aritmia in questione e monitorizzare regolarmente l’attività elettrica del cuore.

CALABRESE Michele

Rimani aggiornato con Nurse Times, seguici su:

Telegram – https://t.me/NurseTimes_Channel

Instagram – https://www.instagram.com/nursetimes.it/

Facebook – https://www.facebook.com/NurseTimes. NT

Twitter – https://twitter.com/NurseTimes

Fonte:

Guttmann OP – Heart. 2016 Oct 28. pii: heartjnl-2016-309672. doi: 10.1136/heartjnl-2016-309672.

- Secondo infarto: nuovo marcatore indica pazienti a maggiore rischio

- Liberi dal blister: quando l’organizzazione della terapia libera chi cura

- Corso Ecm (16 crediti) Fad gratuito per infermieri: “La sostenibilità ambientale dei sistemi sanitari – Seconda edizione”

- Asp Distretto Fidenza (Parma): concorso per 8 posti da infermiere

- Ssr Marche, concorso in forma aggregata per 32 posti da infermiere

Lascia un commento