Un’analisi approfondita e aggiornata sulle metodologie, i dispositivi alternativi e le procedure necessarie per garantire una gestione sicura delle vie aeree nelle emergenze

L’intubazione tracheale rappresenta una procedura cruciale nel mondo della medicina di terapia intensiva, essenziale per garantire la pervietà delle vie aeree in pazienti critici. In questo articolo, redatto seguendo le best practice SEO e le linee guida di Google News, esaminiamo in dettaglio le fasi pre-operatorie, le tecniche operative e le misure di sicurezza che caratterizzano questa procedura, fornendo un prezioso aggiornamento per operatori sanitari, giornalisti e lettori interessati alle notizie mediche di attualità.

1. Prima dell’intubazione: Valutazione e Preparazione

Valutazione delle Vie Aeree

Prima di procedere con l’intubazione, il medico deve effettuare una rigorosa valutazione delle vie aeree. Questo include:

Anamnesi mirata: verifica di eventuali casi pregressi di intubazione difficile, distorsioni anatomiche o condizioni patologiche (ad es. apnea ostruttiva del sonno, diabete mellito).

Esame obiettivo: analisi delle caratteristiche del viso, della mandibola e degli spazi oro-facciali. Fattori come una distanza ioideo-mento ridotta o un’apertura limitata della bocca possono preannunciare difficoltà durante la procedura.

I medici devono essere preparati ad attivare algoritmi specifici per le vie aeree difficili, comprendenti l’uso di tecniche alternative come la videolaringoscopia, vie aeree sopraglottiche o, nei casi estremi, la cricotirotomia di emergenza.

Preparazione del paziente e dell’ambiente

Una corretta preparazione è essenziale per ridurre i rischi e garantire il successo della procedura:

Preossigenazione: somministrazione di ossigeno al 100% per aumentare il tempo di sicurezza durante l’apnea, soprattutto nei pazienti con compromissione cardiopolmonare.

Posizionamento corretto: la posizione della testa e del collo deve essere ottimizzata per favorire l’apertura delle vie aeree. A volte è necessario utilizzare tecniche di “posizionamento a rampa” soprattutto in pazienti obesi.

Preparazione delle attrezzature: controllo e predisposizione di tutti i dispositivi necessari (laringoscopio, aspiratore, tubi endotracheali e, se del caso, strumenti per la gestione delle vie aeree alternative). Anche la disponibilità di farmaci sedativi, miorilassanti e, in alcuni casi, vagolitici gioca un ruolo fondamentale per garantire la rapidità del procedimento.

Minimizzazione delle pause nelle compressioni: durante situazioni come l’arresto cardiaco, le interruzioni per l’intubazione devono essere ridotte al minimo, privilegiando tecniche che garantiscono al paziente una ventilazione continua.

2. Selezione dei tubi e preparazione tecnica

Scelta del tubo endotracheale

La scelta del tubo corretto è determinante per evitare complicanze. Nei pazienti adulti, generalmente si preferiscono tubi con diametro interno pari o superiore a 8 mm, che:

- Riducano la resistenza al flusso d’aria.

- Consentano una migliore aspirazione delle secrezioni.

- Permettano l’inserimento di strumenti diagnostici come il broncoscopio.

Nei bambini e neonati, la dimensione del tubo viene calcolata in base all’età (con formule specifiche) e, in presenza di un tubo cuffiato, si prevede una lieve riduzione del diametro.

Preparazione e uso dei mandrini

Per facilitare il corretto inserimento del tubo:

Stilettizzazione: l’uso di un mandrino rigido aiuta a conferire la forma ottimale al tubo, che viene piegato verso l’alto di circa 35° per agevolare il passaggio tra le corde vocali.

Gestione della cuffia: il palloncino del tubo viene gonfiato una volta superate le corde vocali, garantendo così la tenuta durante la ventilazione. È fondamentale, inoltre, verificare che la pressione della cuffia sia mantenuta a livelli ottimali (meno di 30 cm-H₂O).

3. Tecniche operative di intubazione

Laringoscopia diretta e videolaringoscopia

Le tecniche di intubazione possono essere eseguite in modo tradizionale o con l’ausilio di tecnologie innovative:

- Laringoscopia diretta: utilizza laringoscopi tradizionali per sollevare la lingua e visualizzare le strutture laringee. Questa tecnica richiede una notevole esperienza e un’attenta manipolazione per evitare danni ai denti e alle vie aeree.

- Videolaringoscopia: dotata di telecamere ad alta definizione, questa tecnica migliora la visualizzazione delle corde vocali e riduce i tempi di esecuzione, risultando particolarmente utile in pazienti con vie aeree difficili. Durante la pandemia COVID-19, molti protocolli hanno raccomandato la videolaringoscopia per ridurre il contatto diretto tra operatore e paziente.

Pinza di Magill

La Pinza di Magill è uno strumento utilizzato per l’intubazione, una particolare pinza a forbice con impugnatura a baionetta, realizzata in acciaio inox, resistente e durevole nel tempo, ideale per disostruzione vie respiratorie.

Posizionamento del tubo

Il successo dell’intubazione dipende dalla corretta visualizzazione delle strutture anatomiche:

Identificazione dell’Epiglottide: l’epiglottide deve essere individuata e sollevata, utilizzando tecniche diverse a seconda che il laringoscopio abbia lama diritta o curva.

Passaggio del tubo: una volta ottenuta una visione ottimale, il tubo viene guidato attraverso le corde vocali. In caso di resistenza, la rotazione del tubo di 90° in senso anti-orario può agevolarne il passaggio.

Attenzione alla profondità: nei pazienti adulti, la profondità ideale dell’intubazione si aggira intorno ai 21-23 cm. Un avanzamento eccessivo del tubo può portare al posizionamento in un bronco, con conseguente rischio di ipossiemia.

Monitoraggio e verifica del posizionamento

La conferma del corretto posizionamento è un passaggio critico per la sicurezza del paziente:

Auscultazione ed espansione toracica: una corretta ventilazione deve produrre un’espansione simmetrica e l’ascolto di un buon murmure vescicolare.

Capnografia: l’uso della capnografia fornisce un riscontro immediato sulla presenza di anidride carbonica espirata, confermando la posizione tracheale.

Radiografia: in assenza di arresto cardiaco, una RX torace può essere utilizzata per ulteriori verifiche e per monitorare eventuali spostamenti del tubo.

Manovra di Sellick

Consiste nell’applicazione di una pressione con il primo e secondo dito a livello della cartilagine cricoidea con conseguente compressione dell’esofago contro il corpo della vertebra C5 o C6.

4. Dispositivi alternativi e strategie di emergenza

In situazioni in cui la laringoscopia tradizionale non riesca a garantire una visualizzazione adeguata:

Dispositivi alternativi: si possono impiegare video-laringoscopi, maschere laringee, fibroscopi, introducitori (gum elastic bougie) e altre vie aeree sovraglottiche.

Gestione delle vie aeree difficili: la conoscenza approfondita e l’addestramento specifico sono indispensabili per utilizzare correttamente questi dispositivi e ridurre il rischio di complicanze come l’intubazione esofagea o il pneumotorace iperteso.

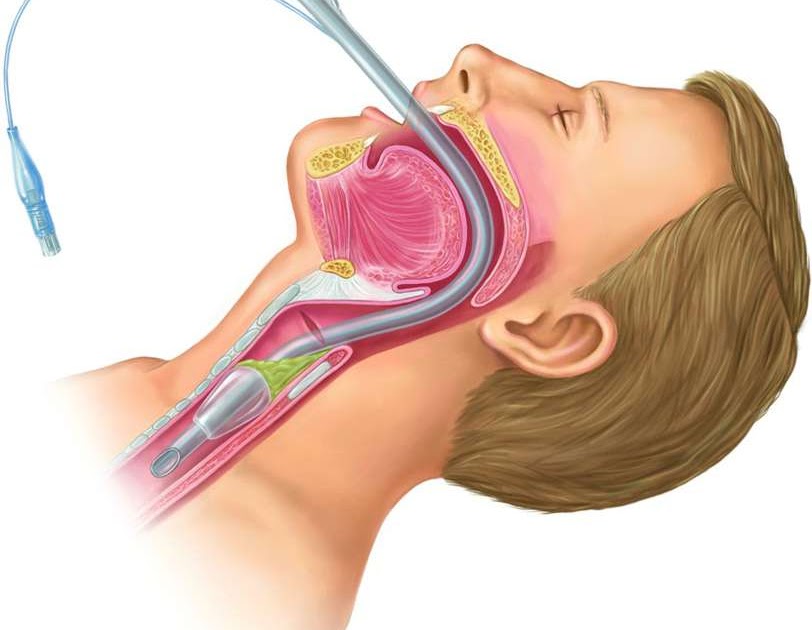

5. Intubazione nasotracheale: quando e perché

L’intubazione nasotracheale rappresenta un’alternativa valida in situazioni ben precise:

Indicazioni cliniche: È preferita nei pazienti vigili o quando non è possibile l’accesso orale (ad esempio, per severe deformità facciali o limitata apertura della bocca).

Controindicazioni: È assolutamente sconsigliata in caso di fratture medio-facciali o basi del cranio compromesse, per il rischio elevato di epistassi e altre complicanze.

Procedure specifiche: Anche in questa modalità, la preossigenazione e il corretto posizionamento del paziente assumono un ruolo fondamentale per garantire il successo della procedura.

Farmaci utili

1. Sedativi e ipnotici

I sedativi hanno il compito di ridurre l’ansia, generare amnesia e facilitare il passaggio del tubo, specialmente in pazienti coscienti o semicoscienti. Tra i principali farmaci di questa categoria troviamo:

Propofol

Utilizzo: È uno degli ipnotici più comuni per l’induzione dell’anestesia, grazie al suo rapido insorgenza d’azione e breve durata.

Vantaggi: Favorisce un’induzione liscia e riduce il rischio di sensibilizzazione alle manovre di intubazione.

Considerazioni: Può determinare ipotensione, soprattutto nei pazienti emodinamicamente instabili.

Midazolam

Utilizzo: Benzodiazepina che fornisce sedazione e amnesia, usata sia in situazioni programmate che di emergenza.

Vantaggi: Ha un profilo di sicurezza consolidato, soprattutto in combinazione con altri agenti.

Considerazioni: La sua durata d’azione può essere relativamente più lunga e può contribuire a ritardi nel risveglio.

Ketamina

Utilizzo: Indotto dissociativo utile soprattutto in pazienti emodinamicamente compromessi.

Vantaggi: Contribuisce a mantenere la stabilità della pressione arteriosa e del ritmo cardiaco; è inoltre analgesica.

Considerazioni: Può causare aumento della secrezione bronchiolare e, in alcuni casi, allucinazioni o disorientamento post-operatorio.

2. Miorilassanti (Agonisti Neuromuscolari)

I miorilassanti permettono una facile e rapida intubazione riducendo le contrazioni muscolari e migliorando la condizione delle vie aeree:

Succinilcolina

Utilizzo: Agente depolarizzante con effetto rapido e breve durata, ideale per intubazioni di emergenza.

Vantaggi: Permette un’intubazione rapida, spesso definita “rapid sequence induction”.

Considerazioni: È controindicata in pazienti con condizioni predisponenti a ipercalemia (ad es. lesioni muscolari estese, traumi massivi) o malattie ereditarie del muscolo scheletrico.

Rocuronio

Utilizzo: Miorilassante non depolarizzante, spesso impiegato come alternativa alla succinilcolina, in particolare in pazienti per i quali quest’ultima è controindicata.

Vantaggi: Ha un’azione relativamente rapida e una durata intermedia.

Considerazioni: In assenza dell’utilizzo di succinilcolina, è particolarmente apprezzato nei pazienti con rischio di ipercalemia, ma richiede il monitoraggio del blocco neuromuscolare.

Altri miorilassanti non depolarizzanti

Esempi: Vecuronium o cisatracurium, utilizzati in situazioni in cui è richiesto un blocco muscolare prolungato, ad esempio in interventi chirurgici complessi o in terapia intensiva.

Questi farmaci possono avere un profilo più prevedibile in pazienti con compromissione epatica o renale (in particolare il cisatracurium, che viene metabolizzato tramite degradazione spontanea).

3. Farmaci Analgesici

Durante l’intubazione, soprattutto in contesti di emergenza, l’impiego concomitante di analgesici è spesso necessario per attenuare la risposta simpatica e garantire il comfort del paziente:

Utilizzo: Un opioide a breve durata d’azione, comunemente usato per ridurre la risposta emodinamica (aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca) durante l’intubazione.

La somministrazione deve essere calibrata attentamente, in quanto dosi eccessive possono portare a depressione respiratoria o a instabilità emodinamica, specialmente nei pazienti vulnerabili.

4. Agenti Vagolitici

In alcuni casi è utile somministrare farmaci vagolitici per ridurre la stimolazione vagale e prevenire possibili crisi di bradicardia durante la procedura.

Atropina o Glycopyrrolate

Utilizzo: Questi agenti possono essere somministrati in previsione di un’eccessiva risposta vagale, soprattutto nei pazienti pediatrici o in quelli particolarmente sensibili.

La scelta dell’agente dipende dal contesto clinico e dalla durata d’azione richiesta; il glycopyrrolate ha il vantaggio di non attraversare facilmente la barriera emato-encefalica, riducendo così il rischio di effetti collaterali cognitivi.

Conclusione

Questa guida completa, basata sulle linee guida e sui protocolli aggiornati, si propone di informare e supportare gli operatori sanitari e il pubblico interessato, offrendo una panoramica dettagliata e accessibile di una delle procedure più critiche nella gestione delle emergenze sanitarie.

Redazione NurseTimes

Articoli correlati

- Tracheotomia e tracheostomia: conosciamole meglio

- Ventilazione meccanica domiciliare: il respiratore

- Ventilazione meccanica domiciliare: gli allarmi del respiratore

- #InfermierInPillole: i farmaci Adrenergici

- L’importanza del monitoraggio capnografico nella ventilazione meccanica: approfondimento tecnico

- Le Scale di Valutazione infermieristiche

Il progetto NEXT si rinnova e diventa NEXT 2.0: pubblichiamo i questionari e le vostre tesi

Carica la tua tesi di laurea: tesi.nursetimes.org

Carica il tuo questionario: https://tesi.nursetimes.org/questionari

Scopri come guadagnare pubblicando la tua tesi di laurea su NurseTimes

Lascia un commento