La prima sveglia che riesco a percepire (ancora in discreta lontananza) è la quinta che ho impostato. La quinta di cinque.

Quando apro gli occhi per azzerarla, dentro di me so già di essere in ritardo pazzesco.

Sul comodino c’è la causa del mio pesantissimo sonno arretrato: il libro di quiz per i concorsi.

Alzo la tapparella, mi sa proprio che anche giugno stamani non si è svegliato per tempo: diluvio fittissimo sotto un cielo plumbeo. Moses, il mio gattino di appena due mesi, pare aver momentaneamente confuso il tappeto di sala per la sua lettiera, così finisco per perdere altri dieci minuti buoni a ripulire il prodotto del suo disorientamento notturno.

Il ritardo si aggrava, così io inizio a incazzarmi non si sa bene con chi.

Martedì prossimo ho un esame e devo ancora stampare tutte le dispense.

Stamani sono in sala, oggi pomeriggio ho lezione fino a tardi.

Tra due settimane ho il concorso per il lavoro e riesco a trovare il tempo per studiare soltanto la notte.

In ospedale trovare parcheggio sarà impossibile, so già che mi toccherà lasciare la macchina a due chilometri e aspettare di prendere la navetta. Sotto la pioggia fitta fitta. Che schifo di giornata, che schifo di vita.

Arrivo nel filtro donne trafelata, bagnata come un pulcino e in ormai conclamato ritardo.

Divisa e zoccoli monouso, cuffia, mascherina: fuori sono verde da capo a piedi, dentro sono nera con il mondo.

L’acquazzone appena preso è niente in confronto alla doccia fredda che mi investe non appena metto piede dentro il blocco: la prima cosa che mi trovo davanti è un carrello con sopra tre piccoli frigoriferi portatili.

Blu, con il coperchio bianco.

Di quelli che vedi in spiaggia la sera della vigilia di Ferragosto, oppure il giorno dopo sotto l’ombrellone di qualche famiglia in vacanza al mare.

Ma questi non sono per lo spumante, né per il succo alla pesca dei bambini.

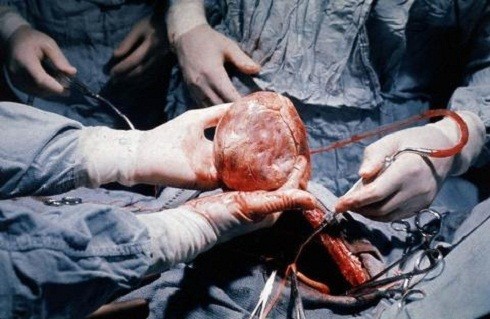

Alzo gli occhi e ho la conferma: abbiamo un prelievo multiorgano in corso.

Ne ho la conferma perché la sala 4, che ho sempre visto in stand-by da quando sono qui in tirocinio, stamani è piena di persone.

Entrano, escono, si passano il telefono del reparto, si affacciano all’oblò, continuano a parlare tra di loro, a frugare in grandi zaini che non ho mai visto nel blocco prima d’ora. Neanche si accorgono di me, che piano piano mi avvicino fino a scivolare dentro la sala.

Entro.

Buongiorno a tutti.

Mi guardo intorno: potrebbe essere una qualsiasi altra sala.

Potrebbe essere un qualsiasi altro intervento di routine.

Al tavolo, altezza addome, ci sono i chirurghi con i loro specializzandi, c’è il collega strumentista in postazione, gli studenti di medicina sui palchetti rialzati, l’infermiere di sala e le mie dolcissime future colleghe del terzo anno della triennale, Erica e Giulia, pronte a dare una mano ai colleghi.

Come in un qualsiasi intervento in laparotomia, il paziente è completamente coperto dal telo chirurgico verde, steso fino all’archetto, oltre il quale si intravede la testa dell’anestesista e parti del circuito respiratorio.

Lo raggiungo in silenzio, chiedendomi quanto debba essere difficile per un medico d’anestesia il “mantenere in vita” un paziente che per definizione non è più vitale. Tenerlo intubato, perfonderlo, mantenerlo emodinamicamente stabile, come un qualsiasi altro paziente chirurgico, sapendo che stavolta, però, non stai lavorando per una ripresa, per un “risveglio”.

Il mio primo sguardo va d’istinto sotto l’archetto, sotto il telo, dritto alla faccia del paziente, di cui ancora non so neanche il nome.

È girata di lato, riesco a vedere solo i capelli neri e ricci.

Con una rapida occhiata noto un sondino nasogastrico, un drenaggio cranico e il tubo endotracheale attaccato al circuito: quanto di più classico si possa incontrare in una sala operatoria di chirurgia d’urgenza.

Potrebbe essere un paziente qualsiasi.

No, non proprio.

Sposto gli occhi sulla postazione anestesiologica: il monitor è in modalità “dimissione”.

Sul ventilatore lampeggia lo screen-saver.

Nessun suono, nessun “bip” familiare, nessun rumore.

Le flebo sono vuote.

Scopro così che hanno già prelevato il cuore, prima del mio arrivo.

Riporto il mio sguardo sulla testa del paziente. Non posso guardarlo in faccia, ma avverto l’irrefrenabile bisogno umano di un nome, almeno.

Ho bisogno di un “chi” e possibilmente anche di un “come”.

Parlo con l’anestesista, leggo la cartella, mentre l’intervento, aldilà dell’archetto, continua.

Uomo. Trent’anni. Emorragia cerebrale.

Una famiglia, una bambina poco più grande del mio micio.

Anche lei sicuramente non sa usare il vasino, ancora. Non ci sarà il suo papà a insegnarglielo.

Guardo di nuovo quei capelli neri e riccioli.

Adesso avrei bisogno di un perché, che però, ovviamente, non arriva.

I perché, in certi casi, non arrivano mai.

Continuo a pensare “porca miseria”, mentre le équipes chirurgiche prelevano il fegato e poi i due reni.

Fisso quei capelli e non penso più alla pioggia che ha inzuppato i miei, ai vestiti bagnati nello spogliatoio del filtro, alla navetta che non passa mai, ai libri da studiare, agli esami da dare, alle cose piccole e stupide alle quali permetto quotidianamente di peggiorarmi l’umore.

Penso a quando sono entrata in sala dando il buongiorno e dentro di me ho egoisticamente pensato “buongiorno mica tanto, il mio primo prelievo di organi, non so se sono psicologicamente pronta ad assistere”.

Penso che a novant’anni non si è pronti a morire o a veder morire chi ami, figuriamoci a trenta.

Penso che ci voglia un coraggio immenso e una forza strepitosa per onorare una vita fino alla fine, sia che la fine arrivi ai trenta, sia che giunga ai novanta.

Penso al mio paziente, M., di cui intravedo solo un ciuffo di capelli.

Penso all’ultima volta che sua moglie può averci passato in mezzo una mano, sorridendogli, dandogli un bacio, proprio come faccio spesso anche io con Lorenzo.

Penso a quante troppe poche volte sua figlia neonata può averglieli tirati, quei capelli, per gioco, con le sue minuscole, immacolate manine.

Mi domando se chiamarlo ancora “paziente” sia lecito e rispettoso, e mi rispondo che no, forse non lo è.

M. è più che un semplice paziente.

È un uomo che oggi, con estrema probabilità, ha salvato quattro vite.

Quattro vite che, solo grazie a lui, avranno l’occasione di generare nuova vita a loro volta.

È più che un semplice paziente: è un Donatore.

È quanto di umano più si avvicini all’essere un Eroe.

Quanto di umano più si avvicini a Dio, per chi ci crede.

Non so se M. credesse in Dio, ma so per certo che lui e la sua famiglia hanno creduto fortemente in noi.

Non so se M. credesse in Dio, ma so per certo che lui e la sua famiglia hanno creduto fortemente in noi.

In tutti noi.

Lo so perché ogni donazione è un vero e proprio atto di fede.

È credere in un mondo di cui noi infermieri siamo parte integrante, fidarsi di un sistema per la cui crescita siamo tra i primi professionisti a contribuire quotidianamente in termini di umanità, responsabilità, qualità e credibilità.

È riporre la propria fiducia nella “nostra” Sanità, anche dopo averne constatato la fallibilità sulla propria pelle.

È M., o sua moglie, che guarda negli occhi ognuno di noi e, senza parlare, ci dice:

“Non sei riuscito a salvarmi, non sei riuscito a salvare l’amore della mia vita, il padre di mia figlia.

Ma non importa, mi fido ancora di te, tieni, prenditi tutto quel poco che ci rimane e fanne qualcosa di buono, fanne qualcosa di più”.

È aprirsi all’Amore sin dall’inizio, quando vorresti soltanto chiuderti nel dolore della fine.

Quasi cinque ore più tardi dal mio ingresso, quando i chirurghi se ne vanno e la sala si svuota, sono ancora seduta lì, dietro alla testa di M.

Con me, in sala sono rimasti anche Erica, Giulia e un collega della chirurgia.

Togliamo il telo e l’archetto.

Finalmente riusciamo a dare un semplice, bellissimo volto a chi ha saputo dare tanta meravigliosa speranza.

Finalmente riusciamo a fare una carezza a un vero, “semplice” Eroe.

Perla Azzurra Buonaccorsi

Lascia un commento